自从1979年,第一例听觉脑干植入在美国豪斯耳研究所做完成后,至今三十多年过去了。从其应用领域看,听觉脑干植入(ABI)主要用于修复神经纤维瘤病Ⅱ型(NF2)导致的听力损失;神经纤维瘤病Ⅱ型是一种能导致多个脑瘤生长的遗传疾病,包括双侧平衡神经瘤。因为听觉神经位于平衡神经附近,因此随着肿瘤生长或手术切除,听觉神经被损伤。 一旦发生这样的情况,听觉神经就不能向大脑传送信号,于是导致了耳聋。事实上,所有神经纤维瘤病Ⅱ型患者双耳都患有重度至极重度听力损失。和人工耳蜗植入不一样,听觉脑干植入绕开内耳和听觉神经,通过手术植入到耳蜗核上。耳蜗核是位于脑干上的一束神经。 听觉脑干植入依靠电流激活脑干神经,从而修复NF2患者的听觉。目前听觉脑干植入是NF2耳聋患者唯一的听力解决方案,可以让他们听见周围环境的声音,如喇叭和门铃,并且与唇读相结合还可以增强他们的交流能力。 对那些不能通过其他手术方法修复听力的患者来说,ABI确实是一项可行的解决方案。

从技术发展路径看,1991年25名患者接受最早的球形电极和扁平的听觉脑干植入,1992年扩展到8个电极,主要用于美国市场,而21个电极的则用于欧洲市场。由于听觉脑干植入和人工耳蜗工作原理近似,世界三大人工耳蜗公司均在各自的技术平台上,比如Med-EL根据其C40+、先进仿生公司根据其Clarion1.2平台,开发出相应的听觉脑干植入器械,而在1999年,澳大利亚的科利耳公司在其Nucleus 24的平台上,推出了21个电极的听觉脑干植入器械。

初期听觉脑干植入效果并不理想,据报道,早期的61例植入患者中,有6例患者植入后并没有回复听觉;24%的电极由于无法产生听觉感知而失去用处;最初的问题是听觉脑干植入后,患者对听到的声音并不满意。

听觉脑干植入从1979年在美国成功植入后,2000年获美国食品及药物管理局批准。据悉全世界超过500名患者已经接受ABI。2012年,Sanna等人在分析16份听觉脑干植入文献时,共涉及24名患者,25例植入,平均年龄35岁。他们发现,日常使用听觉脑干植入的比例从44%到97%不等,而没有听力感觉的从20%到92%,开放式句子测试结果并不十分理想,从0%到42%,而没有听力反应的则从4%到22%。他们认为听觉脑干植入效果取决于工作正常的电极,从而很难预测出神经纤维瘤病Ⅱ型(NF2)患者接受听觉脑干植入后的总体效果。

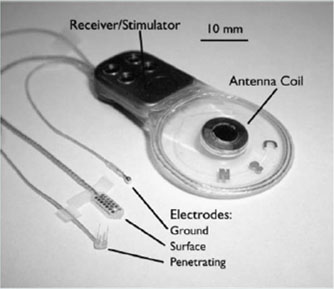

第一例穿透式听觉脑干植入手术是由House耳研所和帕萨蒂纳Huntington医学研究中心的科学家、工程师及生理学家长达十五年地不懈努力,在2004年1月15日完成的,两位患者成功地接受了穿透式听觉脑干植入(Penetrating Electrode Auditory Brainstem Implant PABI)手术。PABI是在听觉脑干植入基础上的进一步技术延伸,植入体能刺激脑部听觉中枢从而挽救双侧听神经瘤患者的听力,它设计有一个针状微电极阵,能直接刺入脑干听觉区域(耳蜗核),并将声信号传至大脑听觉中枢。不过,临床效果并不十分理想。研究显示,不到25%的穿透式听觉脑干植入能产生听觉,与此相比,表面听觉脑干植入的听觉效果可以达到60%。穿透式听觉脑干植入能降低阈值,扩大听力的频率范围,但是却不能改善言语的理解能力。

从目前的植入结果看,听觉脑干植入能恢复大部分患者的听力,并且应用范围已经扩展到没有肿瘤的患者,儿童听觉脑干植入初步显示有一定效果,但是从长期看,其结果依然无法断定效果是否稳定。虽然穿透式听觉脑干植入在技术上有所发展,但是,目前的结果没有显示出有明显的改进。听觉脑干植入是一项依然在发展、和需要逐步完善的听力恢复技术,从未来看,具有巨大的前景。

- 上一篇:听力损失的类型

- 下一篇:经常掏耳朵对身体会有什么影响?